#09 Queer | Aquendando (Trans)Formações

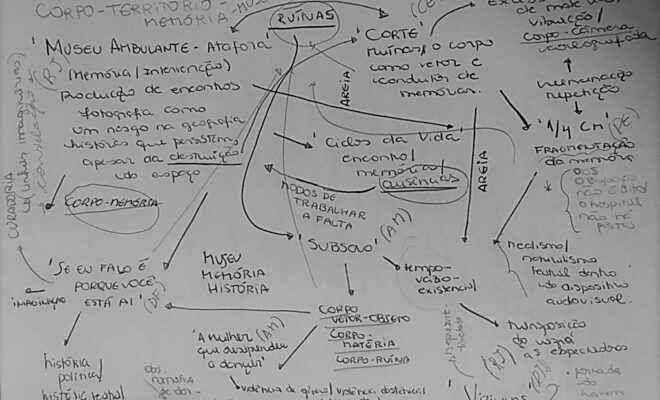

Imagem – Arquivo Pessoal | Arte – Rodrigo Sarmento

‘Ao ter contato com outras pessoas trans e exercitar um ‘transcenismo’ para pensar dispositivos de atuação, percebi que a trans que eu pesquisava era eu e despertei para algo: ‘Ouça sua trava interior’.’. Com pesquisas que relacionam teatralidades e transgeneridades, a artista e pesquisadora Dodi Leal, em entrevista ao nosso editor-chefe, Márcio Andrade, colabora no dossiê Queer pensando como investigar as próprias performances de gênero pode atritar as pedagogias e encenações nas artes cênicas.

Dodi Leal é Doutora em Psicologia Social (USP) com estágio doutoral na Universidade de Coimbra e concentração na área de Estudos Teatrais e Performativos, Mestra em Controladoria e Contabilidade (USP) e Licenciada em Artes Cênicas (ECA/USP), além de ter publicado o livro e produzir o canal De Trans Pra Frente, dedicados à compreensão de diversos aspectos das transgeneridades.

Dodi, fala um pouco da tua formação e de como gênero e sexualidade foram se tornando questões que conduzem tuas projeções e lutas políticas.

Hoje, tenho 33 anos e sou da capital São Paulo, mas, atualmente, moro no litoral. Minha trajetória na área teatral sempre foi baseada numa inquietação: como me aproximar mais de mim mesma e compreender a comunidade a que pertenço. Lembro que gostava muito de uma novela infantil do SBT quando eu já era adolescente, Chiquititas, e queria muito fazer parte, mas as pessoas me diziam que, para participar da seleção, precisava fazer teatro antes. Então, minha busca pelo teatro terminou sendo uma busca pelo meu feminino já que a poética das meninas da novela havia tocado minha subjetividade.

Comecei a fazer teatro na escola, no período do ensino médio, e estava muito interessada em exercer o meu feminino e pesquisar gênero. Mas, na escola, não havia espaço; na família, eu não tinha apoio. O teatro era visto como um lugar proibido, mas foi lá em que eu acreditava que teria a oportunidade de aprofundar essas questões, mas também não foi bem assim: durante todo meu percurso como amadora (na escola, no ensino técnico e na faculdade), a cisnormatividade, ou seja, a noção de gênero imposta e estrutural em todo processo, não me permitiu perspectivas diaspóricas e desobedientes de gênero como a gente vem construindo hoje – talvez por uma questão, inclusive, de geração.

Existiam possibilidades de desobediência a essa normatividade nas nossas gerações, mas creio que, naquela época, elas ainda eram bastante marginalizadas e, ao enfatizar esse olhar histórico, percebemos como essas coisas não brotaram do nada. Eu tinha mesmo essa vontade de exercer o feminino, mas não foi nem no teatro que eu consegui e nem naquela época: essa virada somente acontece depois que eu comecei a conduzir meus próprios processos como professora, diretora e atuadora ao colocar, digamos assim, o grupo para trabalhar.

Um dos seus trabalhos para visibilização de pessoas trans tem sido o canal De Trans para Frente, em que você publica entrevistas e mesas redondas com personalidades ligadas a esse movimento. Como esse trabalho tem influenciado tua forma de perceber tanto o ‘ser trans’ quanto as formas de luta política?

O canal foi um processo muito pessoal de me aproximar da maior variedade possível de pessoas trans para me fortalecer, me conhecer, ser conhecida e conhecer outras pessoas. Percebi que é, realmente, um universo, tem uma diversidade muito grande de formas, corpos, ideias, processos, idades, experiências de raça… E essa diversidade toda gera uma riqueza que, nem sempre, é reconhecida pelas próprias pessoas trans.

No começo da tese, não me conhecia suficientemente. Pelo contrário, por eu ter nascido com pênis, sempre tive o feminino reprimido pela sociedade, desde a infância – um processo de cisgenerificação compulsória. Ao longo dessas conversas e das pesquisas, isso foi caindo por terra quando eu percebi nossa diversidade.

Acredito que esse contato foi imprescindível porque eu me coloquei em risco nessa experiência e, ao me colocar em xeque, percebi que estava performando uma masculinidade tóxica que nem a mim pertencia.

Hoje, no espectro expandido de transgeneridade que percebo, reconheço a necessidade de quebrar as visões hegemônicas do que significa ser trans. Ou seja, não é o processo transexualizador, não é hormonização, não é necessariamente algum tipo de modificação corporal que constitui a transgeneridade. É muito mais do que isso. Para mim, tem sido pensar mais a complexidade que temos mostrado: homens com peito, mulheres com pênis, mulheres barbadas etc..

Eu tenho mesmo essa errância porque acredito que a diversidade pode ser expandida para que possamos compreender suas possibilidades. Isso transformou radicalmente a minha luta: percebi que, antes, minha tese era pesquisar pessoas trans, mas não sabia que a pessoa trans que eu pesquisava era eu mesma.

Esse contato com outras pessoas trans me despertou para compreender aquilo que digo nas minhas palestras: ‘Ouça sua trava interior’. É perceber que cada corpo (feminino sufocado ou masculino sufocado) pode lhe dar uma pesquisa: eu, por exemplo, brinco com vestir sutiã com cueca ou calcinha com gravata. Essa tem sido a interface do meu trabalho atual na área teatral.

Para mim, não tem sido suficiente somente dar atenção para as mulheridades como elas não eram vistas, mas exercitar um ‘transcenismo’ como um gesto de modificar dispositivos de atuação de trans pra frente. Na minha formação, acabei encontrando Augusto Boal no Teatro do Oprimido e fiz bastante coisa nesse universo. Nessa jornada, vi movimentos de mulheres cis muito fortes trabalhando em um ‘Teatro da Oprimida’ – com os mesmos procedimentos do Teatro do Oprimido, mas destinados às mulheres – sobretudo as cis.

Acredito que faltava realmente o olhar de uma mulheridade trans, da qual eu pertenço. Eu me interesso por revisar a nomenclatura toda: não falo mais em Teatro da Oprimida, mas em ‘Teatra da Oprimida’. Hoje, isso me parece muito mais potente não somente como ideia ou paradigma, mas como revisão de procedimentos e metodologias. Durante minhas pesquisas, tenho feito uma revisão metodológica de formação de processo criativo para um olhar que provoque a performance de gênero na pedagogia das artes cênicas e na encenação.

Acredito que, em todos os corpos vivos, a transgeneridade está em ato ou em potência, podendo ser explorada ou não. Inclusive, a gente aprendeu a não dizer, aprendeu a não ter vocabulários e até mesmo confundir – chamar de sexualidade aquilo que seria nominado gênero.

Hoje, estamos resignificando a luta da sexualidade a partir de uma perspectiva contrassexual em que os processos identitários vem sendo guiados mais pelas pautas de gênero do que propriamente pela sexualidade. Isso proporciona um reconhecimento mais expandido das possibilidades de formação performativa de gênero, que são diferentes das práticas sexuais.

O sistema capitalista faz com que nossos corpos se olhem em termos de ‘gosto’ e de ‘não gosto’ e da circulação dos afetos: a gente aprende a gostar de determinados corpos e a não gostar de outros.

Desdobrando essa questão, como você percebe o Teatro do Oprimido colaborando para revermos nossas formas de performatizarmos nossas concepções de gênero e sexualidade?

Uma das grandes contribuições de Boal foi mostrar que estamos mudando de paradigma nos processos poéticos, de produções pedagógicas na área teatral, da alteridade pra representatividade. Até o século XIX, a ideia de representatividade no sentido de presença (de se aprofundar nas questões sociais de si mesma, do seu próprio grupo) não existia.

No século XX, além do trabalho de Boal, o teatro pós dramático, teatro documentário, performance etc.. radicalizaram os paradigmas da alteridade que regeram a cena até o século XIX: grupos: grupos de atores (mais homens, em geral) fazendo todos os papéis. Mesmo que hoje vejamos mulheres e pessoas não-brancas e periféricas fazendo teatro, essa herança dos séculos anteriores se mantém no patriarcalismo, na branquitude e na cisnormatividade da produção teatral.

Quando denunciamos o blackface ou o transfake, queremos romper com formas extremamente perversas de manter uma herança de falta de representatividade. Porque, quando esses grupos sociais não conseguem se enxergar, a branquitude, a masculinidade ou a cisgeneridade também não conseguem se perceber. De certa forma, todos os marcadores hegemônicos têm dificuldade de olhar pra si e, quanto mais nos aprofundamos nas nossas poéticas transgêneras, mais alimentamos fortalecimentos e trocas horizontais. O silenciamento acontece sempre que o grupo não tem plenitude de falar do si.

Então, a herança do Teatro do Oprimido e dessas outras formas que nasceram no século XX está em colocar em questão a representatividade como paradigma criativo e pedagógico. Essa é a grande contribuição.

Além desses projetos, você desenvolveu uma pesquisa de doutorado na Psicologia Social voltado para essa questão. Como você tem abordado a recepção teatral no campo da psicologia e com um objeto tão particular como a transgeneridade.

Fui para a área de psicologia porque queria me aprofundar mais na discussão de gênero (algo que não tinha encontrado em artes cênicas), mas a maior parte das pesquisas que encontrei sobre pessoas trans era feita por pessoas cis, indispostas a colocar em jogo sua cisgeneridade.

Mesmo que houvesse um movimento maior sobre gênero, não encontrava o aprofundamento que fiz a partir da minha prática. Por ter feito uma pesquisa que, nitidamente, cruzou áreas diferentes, não me restringi nem ao repertório cisnormativo da Psicologia (que eu passei a chamar de PCIScologia), nem à hipocrisia das investigações em Artes Cênicas quando pessoas cis pesquisam ou criam artisticamente sobre pessoas trans sem por em xeque sua cisgeneridade (o que passei a chamar de artes cínicas).

A maneira cisnormativa como os estudos trans se desenvolveram nestas duas áreas não estavam me subsidiando e para mim o radical ‘trans’ não combina com a palavra ‘disciplina’. Na verdade, meu trabalho aponta desde sempre, a uma indisciplinaridade.

A partir de tudo que conversamos, como você acredita que podemos descolonizar/desestabilizar/deformar nossas estruturas formativas ligadas ao corpo?

A gente precisa estar presente nesses lugares hegemônicos, invadir mesmo e ser bastante perigosa. Mas como podemos provocar o perigo nesses espaços? Basta fazer perguntas. Estar presente e fazer perguntas a si mesma e ao mundo. Uma pergunta leva a outra: O que é ser mulher? O que é ser trans?

Perguntar é um exercício perigoso demais porque as hegemonias vão responder: ‘Ser mulher é quando você nasce com a vagina’. Mas nós perguntamos: ‘Será?’. Quando outros dizem ‘Ser trans é quando você não se identifica com o sexo biológico’, mas nós perguntamos ‘Será mesmo?’. Então, não parar de fazer perguntas é muito perigoso e é preciso ser perigosa.

Acho que o melhor caminho pra lidar com isso tudo é tocar fogo nos paradigmas hegemônicos e genocidas, ser incendiária. O problema é que nem todos os territórios são inflamáveis logo de cara (é preciso preparar o terreno antes de botar fogo nestes casos) e tem outros em que você joga uma pequena faísca e pega fogo porque já existia uma pré-disposição à transformação. É preciso assumir gênero em sua característica de movimento, o devir, a transitoriedade do processo. Jogo, cena e recepção são categorias de gênero!