#13 Negritudes | De branco para pretx(s)

Imagem – Arquivo Pessoal | Arte – Rodrigo Sarmento

Por Bruno Siqueira

Doutor em Letras (UFPE) e Professor da Licenciatura em Teatro (UFPE)

[ou de como os movimentos identitários de esquerda podem rever suas estratégias de articulação]

América Latina. Brasil. Pernambuco. Recife. Novembro de 2018. Quem está escrevendo estas linhas é um homem cis, gay, branco, classe média e agnóstico, ainda que tenha corpo e espírito abertos aos mais variados misticismos.

Branco, assim… se considerarmos a oposição binária branco vs. preto, tão ao gosto do Ocidente colonial. Para a família de minha mãe, de ascendência portuguesa, com corpos brancos leitosos, sempre fui tido como “moreno”. Isso porque sou filho de um pai “moreno”, mais moreno do que eu. Só tardiamente fui identificar meu avô paterno como negro, que havia se casado com minha avó, branca, de cabelos louros e olhos azuis. Ele também era tido como “moreno”, mais moreno que meu pai, que, por sua vez, era mais moreno do que eu. Como se vê, houve, nessa linhagem, um branqueamento da espécie. De forma que, no contexto espácio-temporal e racial em que me encontro, eu sou classificado como branco. Na perspectiva de Fanon e de Mbembe, dois pensadores negros da negritude, eu me tornei um branco. Eu fui atravessado pelo discurso racial e qualificado como branco. Ao entrar em qualquer recinto, entre mim e um homem de pele mais escura, as pessoas costumam identificar o segundo como ameaça. Nesta sociedade racializada, eu fui posto, portanto, num lugar de privilégio.

Apesar de meu privilégio social como homem e branco, minha identidade fragmentada ainda traz como dado prismático uma sexualidade homo-orientada, o que me qualifica socialmente como gay. Esse é meu maior estigma, no sentido em que Goffman (2004, p. 4) empresta ao termo: “a situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena”. É minha marca social, um sinal de que sou socialmente menos valorizado, um desqualificado, para os padrões culturais hegemônicos. Tomando como referência o parâmetro de privilégio numa sociedade ocidental, capitalista, colonial e patriarcal – HOMEM/BRANCO/HETEROSSEXUAL/CRISTÃO/PROPRIETÁRIO DE BENS MATERIAIS E DE PRODUÇÃO – o meu estigma é ser gay, tanto quanto o dx negrx é não ser brancx. E no meu caso, em particular, ainda gozo do desprestígio de não ser cristão nem proprietário de bens materiais e de produção, outros espectros de minha identidade fragmentada.

Essa comparação entre mim e x negrx não põe os termos em pé de igualdade. Jamais. No estudo da história moderna e numa análise profunda da realidade, verificamos que o racismo se transformou numa marca estruturante da modernidade/colonialidade, organizando, a partir de dentro, “todas as relações de dominação da modernidade, desde a divisão internacional do trabalho até as hierarquias epistêmicas, sexuais, de gênero, religiosas” (Grosfoguel, 2018, p. 59). Sendo assim, a categoria raça passou a orientar as relações de poder e de saber que a Europa manteve com os países sob seu domínio, marcando uma cerrada distinção entre ocidentais (mais evoluídos) e não ocidentais (menos evoluídos). Xs negrxs escravizadxs e levadxs para as demais colônias europeias, estrangeiras, foram destituídxs da sua dimensão humana e passaram a ser propriedade do homem branco e instrumento de trabalho forçado. As marcas desse passado se arrastam até o momento histórico atual, mesmo com a abolição formal da escravatura. Nossa sociedade é profundamente racista.

Meu pensamento me conduz à compreensão de que eu e x negrx participamos da esfera dos sujeitxs estigmatizadxs, ainda que para a nossa sociedade racializada x negrx seja um oponente ainda maior. Não somos capazes de saber exatamente o que passa cada qual em suas próprias e profundas vivências. Mas somos capazes de nos colocarmos no lugar dx outrx e sabermos, por equivalência às nossas próprias dores, o que possa sentir cada um. Isso é o que pode ser entendido por solidarizar-se com a dor dx outrx.

Na luta contra a opressão, o Teatro do Oprimido (TO), de Augusto Boal, por exemplo, esteve sensível a essa questão do solidarizar-se com a dor dx outrx. Em seu livro Stop: c’est magique!, Boal apresenta o Teatro Foro como modalidade do TO, em que os atores e as atrizes constroem um modelo dramatúrgico, com uma situação de opressão baseada em fatos reais. Nele, instaura-se um conflito entre opressores e oprimidos, cada qual defendendo seus respectivos interesses. Quando o oprimido fracassa, o público é convidado pelo coringa (espécie de mestre cerimônias) a entrar em cena e substituir o ator protagônico, a fim de procurar resolver o problema encenado. Em síntese, trata-se de um teatro que lança uma pergunta à plateia e espera que algum voluntário entre em cena para procurar respondê-la dramaticamente. Se outros espectadores não se satisfizerem com a solução, tornam-se voluntários para proporem, eles mesmos, outras alternativas.

Pois bem, partindo de um ou mais relatos pessoais, esse teatro visa multiplicá-los, a fim de abranger o problema da maioria, e não apenas o do indivíduo que originou o modelo com seu relato. Essa multiplicação se dá ou por identificação ou por analogia. Ou as pessoas envolvidas no jogo podem vir a se identificar com o mesmo problema relatado por um indivíduo, ou a se solidarizar por analogia a um problema semelhante. Eu posso supor a dor do outro mediante a minha própria dor, ainda que as dores sejam de naturezas distintas. A isso chamamos empatia.

E isso acontece na real, ou pode vir a acontecer, de fato. É por isso que parece, a primeira vista, profundamente contraditório encontrar um gay racista e misógino ou uma mulher e um(a) negrx homofóbicx, por exemplo. E elxs existem aos montes. Digo que há uma contradição aparente, porque, se vamos destrinchando as múltiplas camadas que constituem nossa realidade, vamos também percebendo que a colonização não acabou, como nos fez acreditar a história dos países colonizados libertos. Continua havendo, sim, uma colonialidade do ser, do saber e do poder que controla nossas formas de existência espácio-temporal, nossos objetos e métodos de conhecimento, e nossas estruturas político-econômicas e culturais. Essa colonialidade, imposta pelo bloco hegemônico do Norte mundial – leia-se Europa e Estados Unidos –, é “racista, sexista, heterossexista, cristão-cêntrico, ocidental-cêntrico, eurocêntrico, ecologicida, cartesiano, etc.” (Grosfoguel, idem, p. 62).

Boal, no mesmo livrinho, fala que,

dentro de uma sociedade autoritária, produz-se uma cadeia de opressões , que se consolida e se exerce através do oprimido-opressor. É a mesma cadeia de obediência feudal-suserano X vassalo → vassalo-suserano X vassalo (em que cada vassalo era, por sua vez, suserano do outro vassalo), a qual se reproduz na hierarquia militar, general-coronel-capitão-tenente-sargento-soldado-povo, em que cada elo da cadeia é representado por alguém oprimido que, por sua vez, exerce sua opressão contra o elo seguinte, o qual, por sua vez, oprimido, também oprime. (Boal, 1980, p. 27)

Todx oprimidx, porém, mantém em si o impulso de alterar essa ordem, subvertendo-a. Esse caráter subversivo, ainda segundo Boal, pode ser canalizado no sentido de destruir o próprio sistema de opressão. Mas, infelizmente, pode também ser canalizado no sentido de oprimir, mantendo e reforçando a estabilidade da sociedade opressora. O patrão oprime o capataz, que oprime o operário, que oprime a esposa, que oprime os filhos. Boal afirma que “uma sociedade opressora, autoritária, conta com o oprimido-opressor para poder instalar-se e manter-se” (Boal, idem, p. 27).

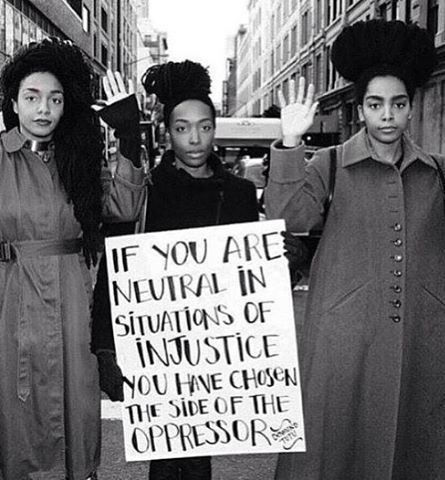

Esse pensamento faz eco à fala de Simone de Beauvoir (2005, p. 82), segundo a qual “o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos”. Mesmo não tendo consciência disso, xs oprimidos mantêm o ciclo vicioso da opressão. É o que acontece, por exemplo, quando vemos um gay racista e misógino ou uma mulher e um(a) negrx homofóbicxs. Ambxs xs autores, Boal e Beauvoir, acreditam que a superação das opressões se dará à medida que x oprimidx, ao tomar consciência desse ciclo vicioso, volte sua força não contra xs outrxs oprimidxs, mas contra as estruturas sociais de opressão.

Imagem de protesto | Foto – Autor Desconhecido | #4ParedeParaTodos #PraTodoMundoVer – Imagem em preto e branco de três mulheres negras em uma rua, usando casacos longos. Enquanto duas delas levantam suas mãos espalmadas para frente, outra delas, ao centro, segura um cartaz que, em inglês, tem escrito ‘Se você é neutro em situações de injustiça você escolheu o lado do opressor’.

Os movimentos identitários de esquerda – negro, LGBTI+, feminista, indígena, MST, MTST etc. – a meu ver, só conseguirão garantir seus direitos civis se construírem alianças e solidariedade dentro das diferenças, evitando reproduzir as lógicas racistas, sexistas, heterossexistas, cristão-cêntricas, ocidental-cêntricas, eurocêntricas, ecologicidas, cartesianas etc de um sistema-mundo capitalista/patriarcal/ocidental-cêntrico/cristão-cêntrico/moderno/colonial.

Sendo assim, esses movimentos podem (e precisam, a meu ver) repensar urgentemente suas estratégias de articulação, sobretudo, em nosso atual contexto político, marcado pela crise do capital financeiro internacional, o qual está revelando uma ofensiva neofascista que visa criminalizar ou deslegitimar os movimentos sociais por direitos civis que agem na contramão do capital. Estamos vivendo, novamente, uma crise sistêmica mundial (Grosfoguel, idem.)

Como já falou minha colega Renata Wilner (Teoria da Arte/UFPE), há que se aprofundar o debate para além das frases de efeito, no reconhecimento das diferenças, dos mecanismos de opressão e na formulação de estratégias de superação. É preciso avançar nas frentes sociais e, sobretudo, em tempos de guerra, identificar o inimigo maior e construir alianças para compor uma frente ampla de combate, numa contraofensiva à altura, através de ações micro e/ou macropolíticas potentes e eficazes. Ativismo que possa levar em conta nossas influências corpo-políticas e geopolíticas, ou seja, nossos lugares de enunciação e nossas experiências corporais desviantes da lógica e da ordem hegemônicas. Com isso, podemos perseguir nossa utopia comum, qual seja, a construção de uma democracia plurirracial e transcultural, caracterizada pela coexistência e pelo diálogo entre diversos grupos raciais e culturais.

* * *

Eis um reflexo da nossa sociedade racista e do racismo institucional: na história do curso em que atuo, Teatro/Licenciatura, na UFPE, nunca houve um(a) professor(a) negrx, salvo uma rápida passagem da atriz e arte/educadora Naná Sodré, que foi contratada como professora temporária nos anos de 2008 e 2009. Membro efetivo do grupo teatral pernambucano O Poste Soluções Luminosas (acesse videocast sobre o grupo AQUI), que investe na pesquisa de um teatro negro, Naná Sodré foi a primeira e única professora negra em nosso curso. Lamentavelmente, o contrato de professor substituo é temporário e ela não pôde mais continuar seu trabalho na UFPE.

Tendo em vista a (cada vez mais) alta demanda de estudantes negrxs querendo desenvolver pesquisa sobre x negrx no teatro, num curso de estrutura curricular ainda profundamente eurocentrada e, por isso mesmo, sem disciplina ou pesquisas que atendam a essa demanda, decidi dedicar minha atividade de pesquisa à linha de pesquisa Teatro e Relações Étnico-raciais, enfocando o teatro africano e afrobrasileiro.

Com isso, pretendia fazer justiça em dois pontos: (1) por em prática a lei 10.639/03, alterada para a lei 11.645/08, que prevê o ensino da história e da cultura africana e afrobrasileira na educação formal; (2) atender, em parte, dentro do que me é possível oferecer, às expectativas dxs estudantes negrxs que, felizmente, passaram a colorir uma universidade outrora predominantemente branca. Oxalá possa, daqui para frente, haver mais candidatxs negrxs em concursos para professor efetivo e, assim, mais professorxs negrxs no meu curso, reparando, ainda que tardiamente, uma dívida histórica.

Em minhas pesquisas, procuro assumir uma atitude decolonial, de sujeito antes de mais nada questionador e potencial agente, numa prática pedagógica cujxs colegas, em grande parte ainda, veem a emergência dx colonizadx como uma ameaça ao que, para elxs, constitui a ordem certa e verdadeira do conhecimento, o da epistemologia ocidental. A esse respeito, as palavras de Maldonado-Torres (2018, p. 34) são reveladoras:

Respostas a essa situação são viscerais e objetivam relativizar a questão sobre o colonialismo e a descolonização, bem como mitigar a posição do colonizado como um questionador: “isso aconteceu no passado e precisamos nos mover para frente”, “mas meus antepassados também foram colonizados”, “meus pais eram pobres”, “eu também sou minoria”, “na verdade, nós todos somos racistas”, “minha esposa (meu marido ou meu melhor amigo) é como você”, “eu tento me juntar, mas vocês me rejeitam”, etc., etc., etc.

Todas essas formas de evasão ou de má-fé constituem esforços para fazer as questões sobre colonialismo e descolonização inertes e irrelevantes.

Eu mesmo, enquanto sujeito (en)formado aos moldes coloniais, lido constantemente com tensões que geram dúvidas e questionamentos. Por exemplo: não sendo negro, estarei sendo ético ao assumir uma linha de pesquisa sobre o teatro negro? Não tendo um corpo-politico negro nem pertencendo, precisamente, à geopolítica desse conhecimento específico, tenho direito de me valer de minha posição de privilégio, como branco, para abrir essa linha de pesquisa numa instituição de ensino superior? Por outro lado, caso não me veja no direito nem no dever de assumir a linha de pesquisa sobre teatro negro, o curso continuará sem possibilitar a(o)s alunxs negrxs desenvolverem suas pesquisas sobre teatro negro ante uma estrutura curricular que teima em não sair da sombra do Ocidente?

Decidi continuar desenvolvendo minhas pesquisas sobre o teatro negro, assumindo todas as responsabilidades. Assumo que elas terão a limitação evidente de ser um branco falando de um teatro feito por pretxs. No entanto, minha atitude diante desse conhecimento procura ser sempre decolonial: em vez de me colocar como sujeito de um saber universal abstrato, valho-me de meu privilégio de professor branco num curso de professorxs brancxs para assumir a postura de um mestre ignorante (no sentido em que Rancière empresta ao termo), o que cria condições para que professor e estudantes construam conjuntamente um saber universal concreto.

Por saber universal abstrato, compreendo, na mesma linha de pensamento de Aimé Césaire (2010), um tipo de particularismo que se estabelece como hegemônico, como que desincorporado. Ao contrário, o saber universal concreto permite a coexistência dos saberes particulares, sem que cada particular precise se esconder por trás de uma ideia desincorporada e abstrata. “Diferentemente do universalismo abstrato, que estabelece uma relação vertical, o universalismo concreto supõe um projeto político que propõe relações e diálogos horizontais entre as diversas particularidades” (Grosfroguel, idem, p. 15).

Como homem cis, gay, branco, classe média, agnóstico (ainda que tenha corpo e espírito abertos aos mais variados misticismos), professor universitário e de convicções políticas de esquerda, acredito que criar condições para a existência de uma ecologia dos saberes que colabore para a construção de uma sociedade democrática de direito, qualificada, requer uma articulação dos movimentos identitários da esquerda, com suas pautas particulares, mas abertos ao diálogo político e intercultural.

Referências

BEAUVOIR, Simone de. Por uma moral da ambiguidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.

BOAL, Augusto. Stop: c’est magique! Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.

BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas – notas para uma teoria performática de assembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2017.

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.

GOFFMAN, Erwin. Estigma. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

GROSFOGUEL, Ramón. Para uma Visão Decolonial da Crise Civilizatória e dos Paradigmas da Esquerda Ocidentalizada. BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramón. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Analítica da Colonialidade e da Decolonialidade: Algumas Dimensoes Básicas. BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramón. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Porto: Antígona, 2014.