#16 Urgências do Agora | Poesia Fugitiva

Arte – Rodrigo Sarmento

Por Yhuri Cruz

Artista visual e escritor, Graduado em Ciência Política (UNIRIO) e Pós-Graduado em Jornalismo cultural (UERJ)

Meio-dentro meio-fora da luz, meio-dentro meio-fora do escuro, as imagens penetram a matéria do corpo como cenas, coladas filme-a-filme. Meus cinco (ou vinte e sete) sentidos respiram, e os grandes olhos abrem e fecham para capturar os atos. E, por vezes, no milésimo de um instante eu percebo – ou melhor, noto a falta de – algo; algo que complete o sentido da memória.

Aí eu paro e foco. Fecho e esfrego o olho em busca desse lapso, dessa imagem perdida em oclusão.

Porque quando permito que ela deslize para longe de mim, e a perco, dentro de meu corpo ela caminha e se abriga: na omoplata esquerda, no joelho direito, no espaço côncavo entre a boca e a ponta do queixo. E me pego lidando com o desconforto de uma imagem furtiva.

Que me provoca um balanço de dentro pra fora, com força ingênua, mas insistente – até que se instala. Então, a imagem se esconde e, sem que eu perceba, engrandece e vira palavra (linguagem), e revela os sintomas das palavras fugitivas: as tosses, os arrotos e os pigarros. Irritam meu corpo, que por sua vez luta para pegar, prender bem presa e ler, sim, ler o que está em fuga.

Senão incha, arde, treme e – na hora mais profunda da noite – se torna uma condição. A palavra fugitiva me belisca, causa dormência, me puxa o pelo – tudo de dentro – e na maior parte dos casos, acha casa entre os dedos das mãos – especialmente da mão que escreve.

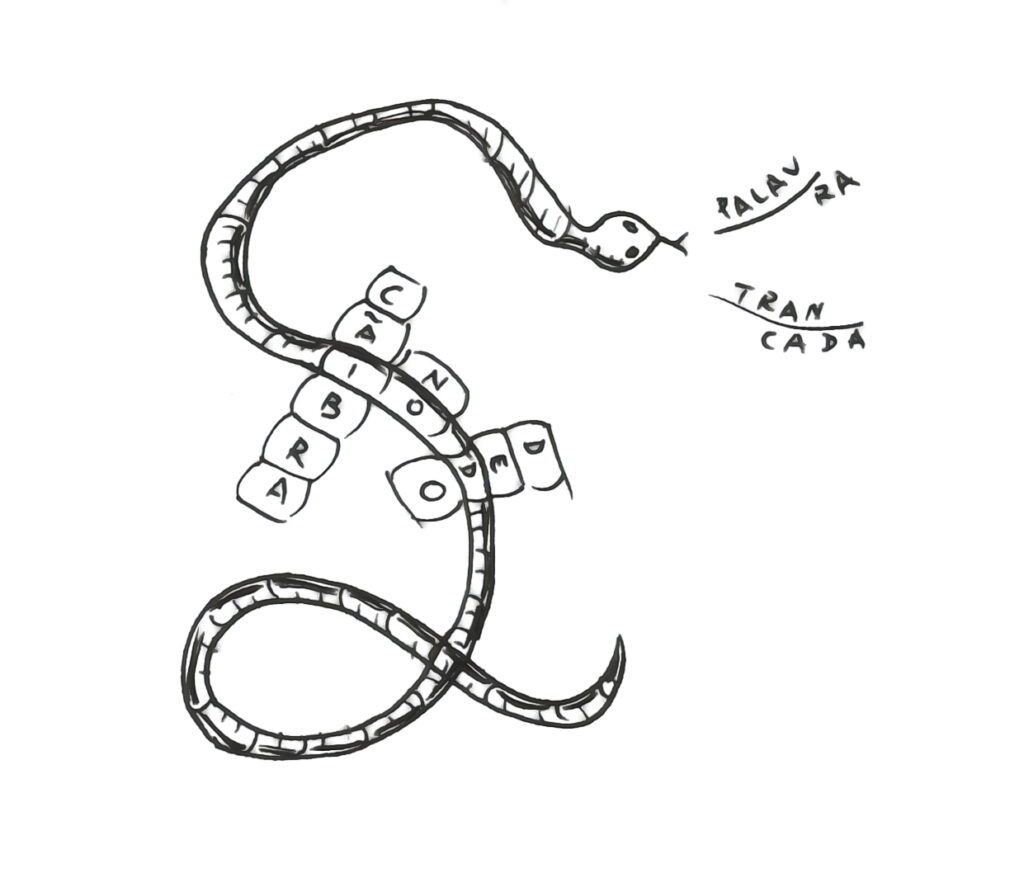

No começo, ela fica imóvel, quase-morta no indicador. Paralisada. Uma serpente atroz, atenta, há dias em transe, esperando o momento em que meu corpo é só carne latente e anuviada, para a palavra-fugitiva picar de forma implacável seu código, que é um tipo de boca memorial que existe em cada fuga e em cada morte e em cada linguagem, até que esse código adormeça entre os dedos se apossando de minha mão, esse membro que é o próprio pulmão para a escrita. Espasmos aqui e ali e a mão pouco a pouco já não exerce o domínio dos gestos.

Longe de estar morta, a mão responde a outra memória.

Quando se perde uma cena de sentido – e me dou conta – é importante que eu a busque, caso contrário, me gera estresse, afeta o colágeno e complica o labirinto. E quando eu finalmente a encontro, não é comum ser uma imagem furtiva que me causaria problemas.

Mas, por vezes, causa.

Pois é muito comum, por outro lado, que a falta de uma imagem importante possa ser um trauma. Uma cena, duas cenas. Três minutos. Dois dias, seis meses ou séculos inteiros de uma sequência de cenas e imagens – perdidas. Ou melhor, em fuga, em fuga dentro de meu corpo e de mim. Essa cena furtiva se alimenta e se torna uma palavra fugitiva.

Longas cenas viram longas palavras que meu corpo luta pra ler, e assim agregar sentido aos cortes vazios da memória. Quando há muita fuga, no entanto, não só minha mão é possuída, mas, às vezes, toda a coluna e, com ela, o sistema nervoso que me curva e curva meu espírito e distorce o que traço como jornada de vida.

Pois há a vida; e há a vida que pensa estar em fuga. E como um veneno de serpente nas entranhas, há bocas e códigos por todo o meu corpo que eu perdi na longa sequência de vida – não pelo Tempo, mas aquelas por escolha, por imposição, por medo, por violência.

Bocas e códigos meus e que vivem em fuga, negativando meu corpo que parece ser repleto de vísceras, quando na verdade tem tanto espaço oco (ar dentro dos túneis) quanto o branco de uma página repleta de palavras organizadas. À margem.

Na ponta dos dedos, no topo da cabeça, está a fuga que consome e me controla, me apossa de ressentimento, de uma tristeza, de uma vitória arrasada ou uma batalha trapaceira. Uma memória sem território. Uma memória insensível que me rouba a sensação de pertencimento a meu próprio corpo, detém e ocupa minhas margens: as mãos e os pulsos, os pés e tornozelos, as orelhas e a cabeça – enroscados por uma serpente aterrorizada, deixada para trás como a casca espiralada de um fruto de carne doce e pele amarga, (pele) à margem.

Viverá em mim, então, uma náusea ou mal estar que são consequência de impulsos opostos. Estímulos da vida e do cativeiro. O desejo e as memórias marginalizadas de mim, e em mim. Estas, abrigadas longe dos núcleos: nas bordas dos órgãos, nos fios dos dentes, nas curvas da orelha, ponta da língua, cutículas das unhas, onde o corpo não suspeita, mas justamente abrigadas nos limites que engendram e praticam o que entendemos como expressão do eu.

Do corpo > ao sentido > à memória (ou à falta de sentido e falta de memória) > e de volta ao corpo eu sinto a cabeça lenta e mais pesada, há também um aperto entre os olhos, um tremor nos dentes, uma brotoeja nas axilas, um frio nas solas dos pés, um desencaixe no joelho, um amargo na língua e uma onda irrefreável nos meus dedos que me leva a escrever.

Escrever sobre um corpo que sofre e não sente as razões. Eu começo a escrever sobre a fuga, sobre a paisagem longínqua, sobre a velocidade da vida e de quão a morte (o esquecimento) me parece familiar. Eu desenho e crio coreografias sobre a revolta, sobre a submissão e a vingança. Espetáculos sobre o corpo-só, sobre a carne nua e fraca e líquida e insustentável.

Gravo filmes e músicas sobre o vazio da existência, do apagamento, dos genocídios, das tentativas ininterruptas de me tornarem obsoleto ou subordinado. Mais uma vez e mais outra.

As cenas perdidas dentro de mim se manifestam fora de mim, tendo o domínio dos sentidos que eu delego ao corpo traduzir: com imagem, palavra, código, memória – significantes fugitivos. Eu me torno um poeta fugitivo e escrevo poesia fugitiva; torno meu tempo e meu potencial de vida reféns da fuga e me construo no sensível como reflexo do corpo, através de ideias cativas, refugiadas.

Mas sei que:

Na hora mais profunda da noite a poesia fugitiva não vai me salvar; ou me curar ou me extasiar, ou me levar a catarse que vai recuperar o sentido que falta na narrativa, este que deslizou e se arrastou pra dentro, nos abismos que não me fundaram.

Não são expressões do meu controle, me pertencem mas não respondem a mim. Me drenam a energia necessária para criar poesia, metáfora, posturas, formas e sensações que não refletem eu, mas a incerteza do (eu) meu passado e meu futuro.

A poesia fugitiva me serve, pois me convence que flui de mim, do meu valor, mas despenca a linguagem pelo peso que sinto ao carregá-la, o que me faz sentir leve, mas não aliviado. Neste caso, eu olho pra trás e me pergunto: qual o legado de uma poesia fugitiva senão a própria fuga de mim e jamais a liberdade de mim?

E vou além da poesia fugitiva. Percorro por dentro uma poesia do encontro, que vire a esquina de mim, alguma que me tropece em alguma escápula, que me resgate do labirinto e transmute minha fuga, ou que destrua de uma vez (até o fim da luz) os códigos que me impedem de inventar e ter, não o domínio, mas consciência de si e do meu corpo, desta anatomia e biografia sensível – minha alvorada e meu anoitecer.

(Rio de Janeiro, 2020)