#12 Feminilidades | Hackear os Corpos [ou Micro-Desordens para Implodir Binários]

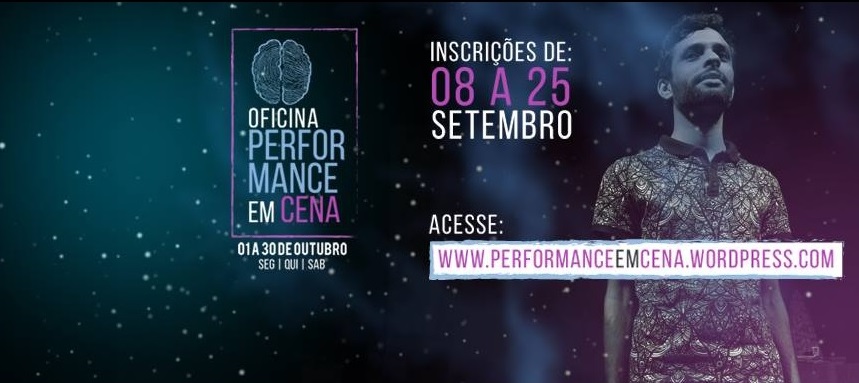

Imagem – Danilo Galvão| Arte – Rodrigo Sarmento

‘Como habito o campo do invisível, não acredito em uma ordem binária e menos na lógica de gênero em oposição. Prefiro pensar na ideia de fluxo, de forças, de desenhos que se juntam, se aglutinam, amalgamam e se desfazem, nesses gêneros e identidades que se embaralham.’

Nosso dossiê Feminilidades inicia com a colaboração da performer Flávia Pinheiro, em entrevista ao nosso editor-chefe, Márcio Andrade, refletindo sobre as potências do corpo feminino em provocar fissuras nos nossos modos de nos afetar e sobreviver diante da hegemonia do racional e do patriarcal.

Flávia Pinheiro é performer, Graduada em Artes Cênicas (UFPE), Mestra em História da Arte (UNSAM – Universidad de San Martin) e Pós-Graduada em Linguagens Artísticas Combinadas (Instituto Universitário Nacional del Arte – IUNA). Dentre seus trabalhos, estão a série de performances Diafragma – Dispositivo versão Beta, Ensaio sobre a Impermanência e Como manter-se vivo?, a direção do espetáculo Enchente, e outras performances como Contacto Sonoro (2014), Summer Camp (2011), A permanência do invisível (2009), Tornar Visível o X da questão (2007), Tudo que é sólido desmancha no ar (2005), integrando a programação de diferentes festivais no Brasil e no exterior.

Flávia, como começou tua relação com as artes cênicas – e mais especificamente, a performance?

Tem uma origem que eu colocaria, talvez, em dois parâmetros: um embriológico, de ter uma mãe negra neta de escravos e um pai branco machista de olhos verdes; e outro ontogenético, sobre como esse corpo se movimenta durante meu trajeto, em relação com os materiais e o espaço que me circundava deste esta formação e hereditariedade.

No final das contas, tive muita sorte ou, melhor dizendo, vivi este contexto de alguns privilegiados e de um Brasil que tem sempre um opressor e um oprimido dentro de cada um. Nasci na cidade de São Paulo, com pais nordestinos, onde fui privilegiada por, desde pequena, poder habitar espaços que tinham instalações, intervenções artísticas e teatro em tantos espaços públicos.

Essa fricção inaugural da existência entre essa ontogenética – que habitava todos esses movimentos, fluxos contínuos – e essa embriologia – arraigada nessa relação colonial entre a preta pobre e o branco bem-sucedido – deu esse problema de linguagem que seria, talvez, uma não-adequação no universo da dança e das artes visuais, em especial. Sou uma inadaptada .

Desde pequena, fiz muito esporte – natação, handebol, capoeira, ginástica olímpica – e essa vivência corrobora para esse corpo que se traduz e se organiza em movimento. Fiz balé em uma escola que tinha dança moderna, jazz, sapateado, onde eu tinha aula com uma mulher russa que vivia no outro lado da rua onde eu morava.

Quando cheguei em Recife, tentei fazer parte de várias companhias de dança, mas acho que, pelo meu corpo meio desengonçado, estranho e esquizofrênico, nunca consegui que ninguém me convidasse ou me aceitassem para ser bailarina. Nesse trajeto, uma das minhas maestras de dança foi Maria Paula Costa Rêgo, que me incentivou a ir dançar em seu grupo, mesmo que fosse com uma linguagem totalmente diferente.

Alguns dos teus trabalhos nos possibilitam pensar em provocações nas relações do corpo com o tempo e o espaço. O que te interessa sentir e pensar ao se colocar nessas situações?

Há muito tempo, eu tinha essa ideia da relação com o espaço, a arquitetura e as artes visuais e me interessava muito pelo movimento antropofágico que tentava criar essa idéia de Brasil moderno. Então, comecei a fazer performances site-specific em espaços urbanos, passando pelo conceito de Richard Sennet de espaços públicos e privados.

Com esse interesse em performance site-specific e a relação da arquitetura com os materiais no espaço, surge o Tudo que é sólido se desmancha no ar. Trata-se de uma máxima marxista que dialogava com esses materiais que se desvaneciam e criava uma relação do espaço específico (uma faixa de pedestres) em momentos específicos na cidade do Recife.

Esse, talvez, tenha sido o meu primeiro trabalho que teve uma visibilidade, pois participei do SPA das Artes em 2006 e, depois disso, me aprofundei ou me encarcerei no universo da performance. Dez anos mais tarde, veio o Contato Sonoro, quando meu interesse está nessa outra relação que tem a ver com a ontogenética – o universo da arte/ciência/tecnologia.

Depois que morei na Argentina, comecei a me interessar por coisas que podiam ser consertadas e construídas por qualquer pessoa, pensando em uma autonomia desesperada frente à obsolescência programada dos objetos técnicos e digitais.

Contato Sonoro surge como uma performance do invisível, dos encontros entre desconhecidos a partir de um dispositivo tecnológico do you yourself (faça você mesmo), um circuito bem simples que provoca esses contatos analógicos.

Na série de performances Diafragma, como você traça relações com a tecnologia que parecem mais ligadas a afetos e sobrevivências diante de um mundo que parece, ao mesmo tempo, tão inerte e opressor?

Em Diafragma, começo a pensar nessas camadas, nessas capas internas, nessa endoderme que se relaciona ao modo como funcionam os organismos. A temática do gênero, mesmo que não seja o foco, aparece quando falamos do visível, da magia dos processos que são mais percebidos do que acionados.

Esses processos não são necessariamente da ordem dos desejos, mas da construção de um pequeno caos ou desordem das coisas, que se compõe de forma contrária a uma lógica hegemônica e estabelecida da razão que se estrutura a partir de uma soberania masculina instituída.

Nessa performance, uso bastante a tecnologia como possibilidade de reinventar os modos como entendemos alta tecnologia e baixa tecnologia, a partir de um movimento de adentrar nesses processos como se entrasse nesse corpo organismo. Ao compreender ou perceber como funcionam essas máquinas, hackeio e me aproprio do meu corpo, partindo dele para me insurgir contra algo que está estabelecido.

Em Como mantêr-se vivo?, tenho um problema de gênero que está mais nas palavras (seria talvez Como mantêr-se viva?), mas acredito que aquilo ele comunica precede as palavras. Hoje, estou bem interessada nesses processos que surgem antes dos nomes, da colonização, do livro, da teoria ou até da razão, talvez. Processos de uma percepção analógica. Tocamos o mundo o tempo todo e o mundo nos toca… Isto é antes da linguagem verbal, traduzimos as sensações em percepção e ação.

O trabalho fala um pouco sobre como inverter essas lógicas e investir em processos da percepção e do invisível que acontecem, primeiramente, no nível do sistema nervoso que não acessam o córtex cerebral. Eles percorrem o fluxo em que a resposta pode estar no meso encéfalo ou no tronco encefálico, mas não necessariamente no córtex – em que a gente imageticamente acredita que esteja a razão.

Nesse dossiê Feminilidades, o Quarta Parede procura refletir sobre as potências da cena de propor questões relacionadas ao feminino em suas formas mais diversas. Como tu pensa as potências do teu corpo feminino comunicando as questões que se atravessam nos teus trabalhos?

O corpo, no meu trabalho, emerge na potência de processo, não sendo entendido como algo fechado, completo, terminado, talvez contornado, mas como processo de várias camadas, fissuras, relevos, uma topografia entre o visível e o invisível, uma paisagem, uma brecha, um vazio.

A partir disso, esse corpo feminino, processo em que estou submergida ao criar e ao existir, está cheio de arestas, cheio de dores, cheio de rastros, cheio de memórias. Em Enchente e em Como manter-se vivo?, esse feminino aparece quase como uma erupção vulcânica, uma lava queimando e aparece quase em pó.

Eu tenho investido muito no treinamento do corpo feminino no meio dessa guerra que está sendo travada, em que precisamos de heroínas, de representatividade, de aprender a competir e a emular o risco, a queda, o abismo, de poder escalar e estar perto do abismo, a se jogar de cabeça.

O espetáculo, de alguma maneira, levanta essas bandeiras pela potência de um corpo que é apresentado sem representar, que aparece, como o Espinosa fala, em sua potência de vida. Esse corpo é capaz de escalar a montanha do Himalaia e fincar uma bandeira lá, ganhando representatividade porque se apresenta em sua potência máxima de movimento.

Ao mesmo tempo, nessa ideia de risco, queda, treino que tem no meu trabalho, eu emulo a ideia de isolamento. Qual a ideia do ermitão que também escala essa montanha, mas decide ficar sozinho? É um pouco contraditório, mas eu acho importante estar sozinho em alguns momentos de criação.

Como você percebe as potências da cena tanto em reproduzir como romper com os imaginários que temos de masculinidades e feminilidades? Como podemos refazer nossas questões de gênero – e com a ideia de gênero em si?

Uma das grandes questões do meu trabalho em geral, desde Tudo que é sólido se desmancha no ar, procura pensar como estamos falidos nesse projeto de humanidade. Atualmente eu estou pensando muito em como a gente pode descolonizar esse projeto de humano e inverter o Sul pelo Norte, a cabeça pelo cu, destronando a soberania da razão que, em muitos momentos, descategoriza o sensível e o invisível.

A gente precisa de uma heroína que pule no rio e toque nessas questões, mas eu entendo que essa guerra de identidades sexuais e de gênero, principalmente, se trata de uma batalha do gênero oprimido contra o gênero opressor, que seria o masculino. Constituída a partir de representatividades, essa guerra inclui, nessa macro-política, que se assumam poderes para a mudança dos direitos e das leis. Contudo, o fato dessa guerra existir ainda mantém uma lógica binária de oposição, de contraposição que emerge somente no campo do visível, daquilo que reconheço como identidade.

Como sou do campo do invisível, do impossível, não acredito mais na necessidade de existência dessa ordem binária e nem essa lógica de gênero em oposição. Prefiro pensar na ideia de fluxo, de forças, de desenhos que se juntam, se aglutinam, amalgamam e se desfazem, nesses gêneros e identidades que se embaralham.

Não digo que não seja importante reivindicar esses lugares de poder, principalmente considerando a lógica da macropolítica, mas que não é suficiente. Meu trabalho transparece minha condição como artista, mulher, latino-americana, solteira, bi-sexual etc.. Por mais que essas lutas sejam importantes, podemos mobilizar ainda tudo aquilo do campo da subjetividade que não aparece na foto e na palavra, que é da ordem da telepatia, da abstração e da desordem, do caos, de outro lugar.