Nossos Sertões de Espinho e Flor

por Elilson Duarte

Graduado em Letras (UFPE) e Ator

Escrever sobre algo ou alguém que a gente admira é sempre um exercício de fazer justiça. Queremos que cada vírgula dê conta de partilhar com os outros o nosso respeito. Quando se trata de escrever sobre uma obra de arte, então, também tentamos fazer jus aos olhares dos demais leitores, dos demais espectadores e paira a insegurança traduzida pelo fato das palavras não saírem de uma vez só. Contudo, é bom que não saiam, talvez nem devam, afinal temos a oportunidade da releitura, oportunidade tão infinita quanto a nossa existência. Ainda mais se temos a chance de reencontrar uma obra de arte, um acontecimento que pode nos suspender de diferentes modos, em diferentes tempos.

Rilkeanamente, sabemos que os acontecimentos são quase sempre indizíveis e, assim, o verbal pode não ser o bastante para pormenorizar os nossos registros catárticos: aqueles arrepios nos olhos, aquela sensação de chuva dentro do peito, aquele emudecimento sinalizado por um fechar de olhos, por um sorriso sem dentes que se desenha sem pressa no rosto, por uma lágrima que só ameaça cair… Aquelas sensações que são retomadas quando acionamos a nossa memória. Talvez um dos grandes trunfos das obras de arte é a possibilidade de criarem moradia na nossa memória através dos encontros catárticos que geram na gente.

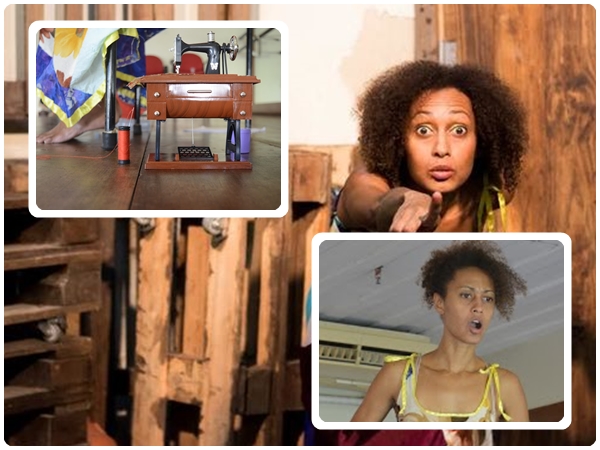

É olhando para a minha memória que escolho começar a tentar por em palavras o meu (re)encontro com o Concerto de Ispinho e Fulô, da Cia do Tijolo (SP). Vi o espetáculo pela primeira vez em 2011. Com riso e choro correlatos, como são a flor e o espinho, com o meu tempo presente em suspensão, lembro que aqueles artistas me levaram até o Cariri, me ensinaram sobre Sertões, me convidaram, assim como aos demais espectadores, com afeto e cuidado à contracena. Enfim, ocuparam um lugar cativo na minha memória e permaneceram, ano após ano, nas minhas conversas de espectador e de alguém que quer seguir artista. Lembrava-me dos intérpretes repletos de presença e brilho nos olhos, da musicalidade contagiante, das soluções cênicas que transformavam o simples em genial quando se construíam imagens (físicas e poéticas) dos caminhos até Patativa do Assaré, até sua poesia e até o seu lugar.

Revi (reli) o espetáculo na última semana e a paixão que me extasiou há mais 4 anos, depois de algumas secas, inundações e tempestades, na minha vida e ainda mais na vida do grupo (afinal sou apenas uma gotinha de gratidão que eles têm na bagagem), estava lá, sendo corporificada de novo. Paixão corporificada, antes de tudo, naquele grupo, o qual decidiu fazer uma turnê mesmo recebendo metade do patrocínio previsto, porque o grupo ainda quer falar sobre o Sertão, ainda quer partilhar conosco os seus sertões, ainda quer descobrir um pouco dos nossos sertões. Talvez o grupo continue a evocar Patativa e sua poesia para suportar viver o Sertão de cada dia, assim como eu, como nós, espectadores. E isso me faz pensar sobre o fazer teatro, sobre o ir ao teatro. Isso, esse Sertão polissêmico.

Se falar sobre o Sertão, num sentido brasileiro, portanto continental, ainda é uma dificuldade, também o é matutar sobre o sertão de cada um… Essa dificuldade, inclusive, é partilhada pela Cia do Tijolo com o público, já que se assume o desafio de um grupo, majoritariamente sudestino, encenar sobre algo aparentemente distante. Nessa busca, eles recorrem a várias referências – artísticas e memoriais – que aparecem no espetáculo como urdimento entre o processo de pesquisa e a realização de o Concerto.

Uma dessas referências é o documentário Janela da Alma (BRA, 2001, 73 min)[i], de João Jardim e Walter Carvalho, do qual transcrevo uma fala do poeta Manoel de Barros, a fim de divagar um pouco sobre a polissemia sertaneja da Cia do Tijolo:

O olho vê. A lembrança revê as coisas e a imaginação é a… A imaginação é que transvê, que transfigura o mundo, faz outro mundo pro poeta e pro artista de modo geral. A transfiguração é a coisa mais importante para um artista.

O Sertão do Cariri, aquele poetizado e cantado por Patativa, que é o mesmo sertão físico e coracional (não tão) distante das outras partes do país, é transfigurado para nós no Concerto de Ispinho e Fulô. O espetáculo engendra a nossa imaginação a partir de um cenário-maquete que, conjugado à iluminação, à música, à narrativa, vai nos transportando até o Cariri, que é degustado por meio da cachaça, da cajuína e do café; que é escutado pelo som da inchada riscando o palco-terra, que é celebrado e contemplado através da poesia de Patativa, o poeta brasileiro, ali, transfigurado no teatro através daqueles artistas.

É através desses artistas que a gente transvê o Sertão, que sentimos os sertões que estão todos os dias ao nosso redor ou mesmo dentro de nós. A inquietude da Cia do Tijolo – “dentro de mim, quando vai chover?” – é também nossa. A gente vai entendendo e sentindo, junto com eles, que em cada um de nós existe essa vastidão precisando de chuva. Também que a seca está nos cinco cantos desse país, porque o Sertão é brasileiro. O canto de Patativa que fala sobre cá, continua a dizer muito também sobre lá, ainda mais em tempos de crises hídricas e, sobretudo, em tempos de tanto ódio. Ódio político, ódio sexual, ódio religioso, ódio racial. Ódio, ódio, ódio… Vivemos, hoje, essa seca afetiva, esse sertão banalizado. E por mais que alguns, mesmo depois de Euclides, mesmo depois de Patativa do Assaré, ainda queiram segregá-lo, o Sertão extrapola o Nordeste, é inerente ao Brasil, porque ainda se morre de fome, de sede e “a culpa não é de Deus, mas do homem rico”[ii].

Mas também ainda se luta e o sentido de desigualdade suscitado pela aridez do sertão, denunciado e politicamente posicionado por Patativa do Assaré também está presente, como não deveria deixar de ser, no Concerto de Ispinho e Fulô, tendo o seu ápice na reconstrução do massacre ocorrido no Sítio Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, um espelho de Canudos. A tragédia esnobada pelos livros de história é enaltecida como símbolo de resistência no espetáculo teatral: a historiografia contada pelas obras de arte é menos seletiva, porque envolve afeto. Posicionar-se politicamente, o que não significa partidariamente, nos Sertões de hoje, é também um ato pró-afeto, ainda mais quando se vive sob um Poder Legislativo que condena crianças ao cárcere e que promove manobras, dia após dia, deliberadamente repressoras. O grupo também utilizou o palco para tangenciar essas questões, assim como Patativa utilizou a rima para transcrever as dores de sua terra, de seu povo.

Poesia, posicionamento político e afeto estão imbricados no espetáculo. Elis Costa, a quem dedico este texto, foi quem me atentou à potente e revigorante imagem de dois meninos[iii], filhos de membros da Cia, erguendo os braços junto aos atores e músicos para dizer e cantar que Caldeirão não acabou! A conversa que tive com Elis, meu irmão e nossos amigos após o espetáculo, diga-se de passagem, era uma previsão concreta de que o Concerto de Ispinho e Fulô permaneceu chovendo dentro de nós depois dos aplausos, depois da ovação, depois que a equipe desmontou o cenário inteiro e o segurança pediu que a última pessoa deixasse o teatro… Foi ali, na gente, com um emaranhado de dúvidas, de vontades, de sensações, que o teatro permaneceu. Vivo. Virou memória ardente, assim, logo após os aplausos.

E certamente permaneceu na memória de tantos daqueles espectadores, os quais, assim como nós, devem e deverão seguir com o espetáculo dentro de si, escavacando esses sentidos de sertão, fazendo ecoar a poética de Patativa. Pensando, também, na sua ligação com a terra, nas suas origens. Outro momento imperecível da peça são os espectadores escrevendo seus marcos zero no cenário e todos, atores e público, cantando que a saudade nunca nos tira completamente desses tantos lá. Nesse sentido, o Concerto de Ispinho e Fulô inunda uma parte bem importante da minha memória, pois me faz sentir saudade de minha avó, nascida e criada na seca do Crato, me faz ter saudade do Crato sem eu nunca ter estado fisicamente lá.

Mas, para além dessa saudade, me fez sentir uma esperança, a qual teimo arriscar também ter sido sentida por muito dos espectadores. Éramos ali, muitos, muitos ovacionando, com os olhos brilhando e os corpos quentes, éramos um público irrigado de esperança pela salvação que o teatro pode causar, que se não é eterna, é momentânea e suficiente para gerar um encontro catártico dentro da nossa memória e ali fincar-se, dispensando todas essas explanações verbais, pois, agora citando diretamente Rilke, “mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte, existências misteriosas, cuja vida perdura ao lado da nossa, que passa”[iv]. Sim, passa. Passa com a certeza de que “Caldeirões nunca vão acabar”[v], Canudos nunca vão acabar, Estelitas nunca vão acabar…

Não vai acabar a vida acontecendo a todo o momento em Assaré, no Recife, em São Paulo, enfim, pelos tantos sertões deste país. Por hora, sinto a vida acontecendo neste texto que há dias teimava em não chover para fora, mas que chovia para dentro graças ao teatro, porque a arte pulsante em obras como a poesia de Patativa e o teatro da Cia do Tijolo são tão atemporais quanto nossa vida, podendo residir em nossa memória e chegar ao corpo, transfiguradas pela beleza que nos causam, fazendo chover um bocadinho dentro de nós.

A propósito, como vale à pena acreditar no teatro até o último pau de arara!

[i] Partindo de uma máxima que, desde que Leonardo da Vinci a postulou, vem percorrendo as épocas da humanidade – seriam os olhos as janelas da alma? – o filme reflete, metaforiza e disserta o ato de ver pelo olhar daqueles que “não veem” ou têm uma visão “fora de foco”, visto que todos os entrevistados, sugestivamente, têm problemas de visão- “da miopia discreta à cegueira total”. No espetáculo, o filme é citado quando se reflete o contraponto entre a quase cegueira de Patativa do Assaré e sua vasta visão de mundo.

[ii] Patativa do Assaré.

[iii] No blog Brincando na Turnê (que pode ser acessado AQUI), podemos conferir textos assinados por Miguel Retti, um dos meninos da Cia. Textos que trazem um poético olhar sobre as peripécias e descobertas na turnê do Concerto de Ispinho e Fulô.

[iv] Trecho de “Cartas a um jovem poeta”, de RILKE, Rainer Maria. Tradução de Pedro Sussekind. Porto Alegre: L&PM, 2012.

[v] Frase da atriz Fabiana Vasconcelos Barbosa, descrevendo a experiência de apresentar o espetáculo no Sítio Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. O texto pode ser conferido AQUI.