Crítica – Billie Holiday, a Canção | Uma vida em tom menor

Imagens – Divulgação

Por Marconi Bispo

Ator, Professor de Teatro e Integrante do Teatro de Fronteira e do Afoxé Omô Nilê Ogunjá

[Eu fui no youtube e escolhi um daqueles vídeos The Best of Billie Holiday. Algo em torno de duas horas, tempo que imaginei ser suficiente – ledo engano – para escrever sobre Billie Holiday, a Canção, monólogo dramático musical sergipano apresentado no espaço d’O Poste Soluções Cênicas, que traz a atriz e cantora Tânia Maria interpretando Billie, com texto de Hunald de Alencar e direção de Raimundo Venâncio. Eu quis a voz de Billie Holiday no meu ouvido, ver até onde ela poderia me guiar. A Lady Day, epíteto pelo qual também é conhecida, pena, até hoje, para ser uma voz, uma canção. Mas a sua biografia e sua morte trágica parecem insistir em dizer ‘não!’.]

Somadas, as idades dos pais de Billie Holiday quando ela nasceu não chegam a trinta anos. O pai, quinze; a mãe, apenas treze anos. Nunca se casaram. Ele, também músico de jazz, foi-se pro mundo a tocar e sequer conheceu a filha. A isto, junte o fato de estarmos falando de uma criança negra criada numa cidade como Baltimore, leste dos Estados Unidos, no início do século XX. [Baltimore ainda hoje é considerada uma das cidades mais violentas daquele país e, em abril do ano passado, o assassinato do jovem negro Freddie Gray – morto após violenta investida de policiais brancos – acabou por evidenciar o que poderíamos ter esquecido quando se trata de questões raciais num país que fora marcado pelo apartheid. Os desdobramentos todos, com mais negros sendo assassinados pela polícia, estamos até hoje acompanhando.

Billie nasceu em 1915, na Filadélfia, mas cresceu em Baltimore, cidade portuária do estado americano de Maryland]. Criada por familiares, incluindo aí uma tia que a espancava diariamente, a menina Eleanora Fagan, nome de batismo, desde muito cedo aprendeu a entoar em descompasso. Em 1930, depois de um reencontro, seguiu com a mãe para Nova York e já carregava nas costas dois estupros, o abandono do pai desde muito cedo e mais um tanto de humilhação por ter sido vendida – empurrada por uma cafetina, em Harlem – a muitos senhores brancos. Estuprada – e considerada culpada por isso –, seviciada, largada pelo genitor, negra e, como aqueles arbustos que irrompem no mais opressor concreto, dona da voz considerada a maior da história do jazz. Com Billie Holiday, sinto, virou uma coisa assim: tem uma biografia nessa voz aí. [Eu sei, você deve estar pensando: mas toda voz tem uma biografia por trás. Ou pela frente. Mas, ao observar, por exemplo, cantoras e cantores brasileiros surgidos nos últimos dez anos – colocadas/os lado a lado – você tem a impressão de ver-ouvir um desdobramento pasteurizado de formas de cantar e se portar num palco. Fico pensando que mais importante do que experienciar formas de ser-dizer-emitir-transmitir, está em jogo a construção e propagação vazia de divos e divas. Um nicho mesmo de mercado. Sobre algumas e alguns eu penso: parecem mesmo não ter biografia.]

É nesse conjunto de notas biográficas em desarmonia que se assenta a dramaturgia de Billie Holiday, a Canção. O espetáculo começa com dois números musicais que apresentam a cantora em sua imagem estelar que comumente vemos por aí: o famoso arranjo floral na cabeça, bem vestida, bem maquiada. Já marcada, todavia, pela dor. Já cambaleando no liame que a perseguiu por toda a vida – estrela preocupada em luzir e só usar o apagão de episódios biográficos dilacerantes como impulso e refluxo para o próprio ato de cantar. O que sucede a estes dois números musicais iniciais é o que teremos como ponto nodal da dramaturgia durante todo o espetáculo: Billie Holiday em seus últimos instantes de vida, debilitada, bêbada, presa a uma cama de hospital – literalmente presa, estava sob custódia policial –, desgrenhada e com uma lista extensa de dores para passar a limpo. O público, seu último confidente. Ela, um sufrágio por si própria.

As passagens de sua vida acima citadas [e muitas outras], seus desmembramentos e as dores causadas têm como enunciador a própria Billie. E só. Um programa de rádio, único elemento ‘externo’ àquela realidade apresentada, pontua, duas ou três vezes, essa dramaturgia que optou por colocar todas as palavras na boca da Lady Day. [Tudo bem, você deve estar pensando agora: ‘Mas é claro, se trata de um monólogo!’. Se me fiz entender: praticamente não há diálogo intermediado por e com nenhum outro recurso cênico (uma gravação, uma projeção, representação de outros personagens e/ou figuras importantes da sua vida etc. Num certo momento, a personagem dialoga com fotografias de ex-amores); há o ato de desabafar da própria personagem, mas não se corporifica nenhum dos seus algozes, vivos ou mortos. Ou seus afetos, se ela os teve. As palavras vêm, saem, retornam, circulam e provocam sentidos só a partir de Billie, errante em suas memórias, drogada de heroína e dor. Para pontuar isso: numa das cenas, ao falar dos estupros que sofreu e relatar os momentos onde foi forçada a se prostituir, a atriz esmurra sua genitália. Neste momento, eu pensei: ‘Não, Billie, você não é culpada pela violência que sofreu’. Penso, assim, que a dramaturgia, a partir da escolha mesma que foi feita, pode gerar este tipo de estreitamento no tocante ao reconhecimento do mundo e da sociedade em Billie.]

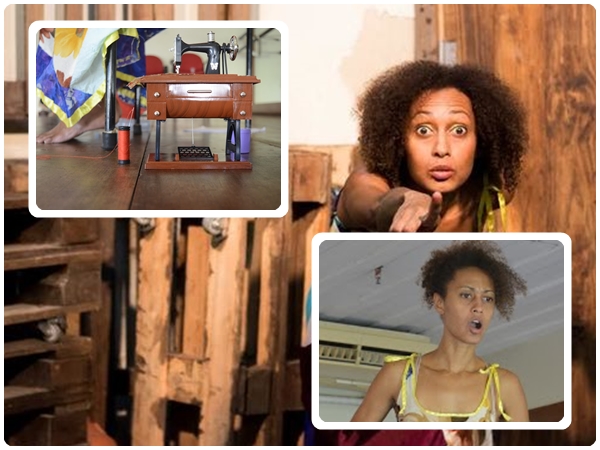

A atriz e cantora Tânia Maria realiza o trabalho com uma segurança tocante, mostrando maturidade como intérprete e com perfeito domínio do que é proposto pela encenação de Raimundo Venâncio. Embora tenha muito texto do início ao fim do espetáculo – e, como revelado no debate, usando registro e altura vocais diferentes dos seus e recorrendo a gritos e cenas de extrema emoção – a artista chega ao fim da récita com a voz tinindo, nenhum sinal de cansaço. Registro também a ótima qualidade das bases musicais utilizadas na peça e a firmeza com que Tânia Maria as encara. Sem perder o tempo, sem adiantá-lo, num exercício que não é dos mais fáceis – cantar com base pré-gravada.

A encenação presta reverências ao texto do professor, dramaturgo e poeta Hunald de Alencar, falecido em maio deste ano. Com evidente tom poético, metáforas irrompem a todo instante. Tentam vencer a fumaça do cigarro que Lady Day fuma dentro do hospital. O encenador, então, cria microesferas para aquele ambiente causticante e, por vezes, monocórdio. Muitas delas deságuam em números musicais que pontuam os desabafos de Billie Holiday enquanto ela espera a morte – esta, a cantora sabe, está mesmo perto de chegar. Morte e música aparecem, assim, como elementos centrais do texto, da peça. Duas entidades presentes e ‘falantes’. A música, pelas razões óbvias; a morte, como destino trágico de uma personagem que nada, durante todo o espetáculo, num fio-rio de memórias que parece tecer, sem outras possibilidades, a certeza que a arte não a salvará. Não a salvou.

Billie Holiday teve pouco mais de dez anos de reconhecido sucesso e aparente “estabilidade” na carreira [bastante aspas nisso aí, tá bom?]. Sempre sentiu o que o machismo e o racismo são capazes de produzir para quem é negra, mulher e sobrevivente numa sociedade cindida, apartada. Como Nina Simone, descobriu o que é levantar a voz num mundo ainda impiedoso com as minorias. Talvez, uma anamnese mais aprofundada dos efeitos provocados por uma sociedade racista, como foi e é a dos Estados Unidos [como diria Caetano, ‘para os americanos branco é branco, preto é preto/e a mulata não é a tal’] traria para este Billie Holiday outros olhares e sentidos para a biografia e os escândalos por trás da voz. Necessário olhar a Lady Day não como louca, desequilibrada, destemperada. Foi uma voz que só quis viver. Existir. Direito que as minorias ainda lutam para possuir.

[A voz de Billie Holiday no meu ouvido precisou ser desligada enquanto escrevia o texto. A gente precisa reconhecer realidades desse mundo que não aceitam ser secundárias.]